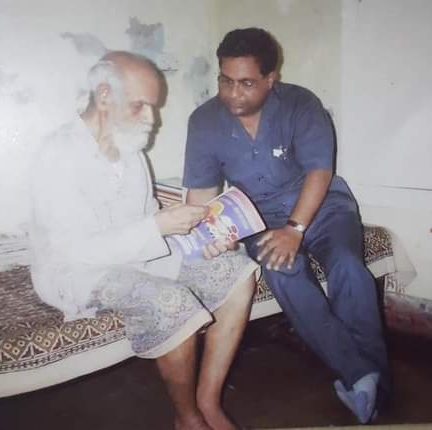

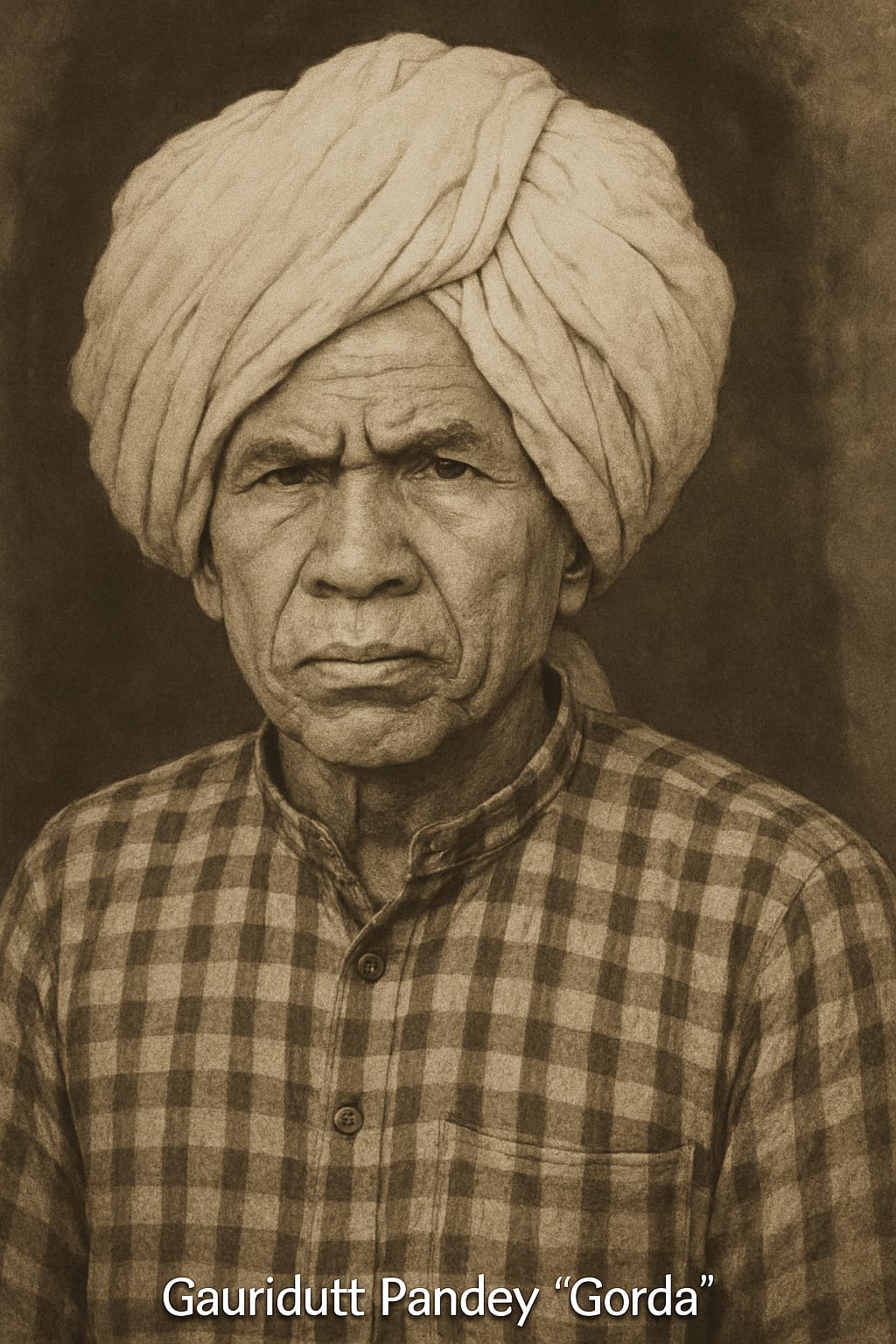

पंडित गौरीदत्त का जन्म पंजाब प्रदेश के लुधियाना नामक नगर में सन् 1836 में हुआ था। आपके पिता पंडित नाथू मिश्र प्रसिद्ध तांत्रिक और सारस्वत ब्राह्मण थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा साधारण ही हुई थी। केवल पंडिताई का कार्य करने तक ही वह सीमित थी। जब आपकी आयु केवल 5 वर्ष की ही थी तब आपके घर एक संन्यासी आया और आपके पिताजी को उसने ऐसा ज्ञान दिया कि वे सब माया-मोह त्यागकर घर से निकल गए। आपकी माताजी अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरठ चली आई थीं। मेरठ आकर गौरीदत्त जी ने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया। रुड़की के इंजीनियरिंग कालेज से बीजगणित, रेखागणित, सर्वेइंग, ड्राइंग और शिल्प आदि की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त आपने फारसी और अंग्रेजी का भी विधिवत् ज्ञान अर्जित किया। वैद्यक और हकीमी की दिशा में भी आपने अपनी योग्यता से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी।

जब आप मेरठ के मिशन स्कूल में अध्यापक थे तब महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती मेरठ पधारे थे। मुंशी लेखराज के बगीचे में स्वामीजी ने अपने भाषणों में एकाधिक बार इस बात के लिए बहुत खेद व्यक्त किया था कि देशवासी हिंदी और देवनागरी को त्यागकर उर्दू-फारसी और अंग्रेजी के दास होते जा रहे हैं। स्वामी जी के इन भाषणों का युवक गौरीदत्त पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और आपने उसी समय से देवनागरी के प्रचार और प्रसार का संकल्प कर लिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती क्योंकि अपने भाषणों में राष्ट्रीयता का प्रचार भी किया करते थे, अतः अंग्रेज सरकार आपको राजद्रोही मानती थी। जब मिशन स्कूल के अधिकारियों को यह पता चला कि गौरीदत्त जी स्वामी जी के भाषणों को तन्मयतापूर्वक सुनते हैं और उनके प्रति श्रद्धा भी प्रदर्शित करते हैं तो उन्होंने गौरीदत्त जी से इस पर अपनी नाराजगी प्रकट की। युवक गौरीदत्त पर स्कूल के अधिकारियों की इस घटना का यह प्रभाव पड़ा कि आपने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए चालीस वर्ष की आयु में स्कूल से तुरन्त त्यागपत्र दे दिया और दूसरे ही दिन मेरठ ‘वैदवाड़ा‘ नामक मुहल्ले के एक चबूतरे पर ‘देवनागरी पाठशाला‘ की स्थापना कर दी। आपकी ये ही पाठशाला कालान्तर में ‘देवनागरी कालेज‘ का रूप धारण कर गई।

देवनागरी का प्रचार-प्रसार एवं सेवा

आपने मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी की और सन् 1894 में उसकी ओर से सरकार को एक ज्ञापन इस आशय का दिया कि अदालतों में नागरी-लिपि को स्थान मिलना चाहिए। आपने ज्ञापन में देवनागरी लिपि की उपादेयता और ग्राह्यता पर इस प्रकार प्रकाश डाला था-

देवनागरी इतनी सरल एवं वैज्ञानिक लिपि है कि उसके 36 अक्षर और 12 मात्राएं केवल 3 दिन में आसानी से सीखे जा सकते हैं तथा 6 महीने में तो उसका पूरा अभ्यास किया जा सकता है। अन्य किसी भी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। पढ़ने और लिखने में कुछ भी अंतर नहीं रहता।

अपने इसी ज्ञापन में आपने अन्त में यह भी लिखा था- “उर्दू और फारसी के शब्दों को यदि नागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया जाए तो वे बहुत सरल हो जायेंगे।” पंडित जी इसके लिए दबाव डालते रहे। आपके इस अनवरत प्रयास के फलस्वरूप ही 18 अप्रैल सन् 1900 को सर एण्टोनी मैकडानल ने एक अध्यादेश जारी करके उत्तर प्रदेश के स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन-पाठन को स्वीकृति प्रदान करके हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया था।

पंडित जी नागरी और हिन्दी के इतने दीवाने बन गए थे कि आपने अपने अंगरखे पर जय नागरी शब्द भी अंकित करा लिया था और पारम्परिक अभिवादन के समय ‘जय नागरी‘ ही कहा करते थे। उनकी समाधि पर इसलिए लोगों ने देवनागरी प्रचारानन्द शब्द अंकित किए थे। देवनागरी के प्रचार के लिए आपने जो एक गीत बनाया था उससे आपकी लगन और निष्ठा का परिचय मिलता है।

गीत का प्रारम्भ कुछ इस प्रकार थाः

भजु गोविन्द हरे हरे

भाई भजु गोविन्द हरे हरे।

देवनागरी हित कुछ धन दो,

दूध न देगा धरे-धरे॥

आपके देवनागरी-प्रेम का सबसे अधिक सुपुष्ट प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है कि अपनी मृत्यु से पूर्व अपने 1 जून सन् 1903 को जो अपना वसीयतनामा लिखा था उसमें अपनी पूरी सम्पत्ति (मकान और सामान तक) नागरी के प्रचार के लिए अर्पित कर दी थी। आपकी यह हार्दिक आकांक्षा थी कि आपकी इस निधि से स्थान-स्थान पर ‘देवनागरी पाठशालाएं’ खोली जाएं। एक अत्यन्त साधारण स्थिति वाले इस व्यक्ति ने इसके अलावा अपनी खून-पसीने की कमाई से अर्जित 32 हजार रुपये की राशि देवनागरी-प्रसार के कार्य में स्वाहा कर दी थी।

आपका निधन 8 फ़रवरी सन् 1906 को हुआ था।

देवनागरी पत्रिकाओं का आरम्भ, सम्पादन एवं प्रकाशन

पंडित गौरीदत्त ने देवनागरी के प्रचार के लिए जहां स्थान-स्थान पर अनेक पाठशालाएं स्थापित कीं वहीं अपनी लेखनी को भी इस दिशा में लगाया। आपने ‘नागरी-सौ अक्षर‘ ‘अक्षर दीपिका‘, ‘नागरी की गुप्त वार्ता‘, ‘लिपि बोधिनी‘, ‘देवनागरी के भजन‘ और ‘गौरी नागरी कोष‘, ‘नागरी और उर्दू का स्वांग’, ‘देवनागरी गजट‘ तथा ‘नागरी पत्रिका‘ नामक पत्र का सम्पादन तथा प्रकाशन भी किया था। इस कार्य के लिए आप प्रायः अपने क्षेत्र के मेलों-खेलों में भी जाया करते थे और वहां पर नाटक प्रदर्शित करके और भाषण आदि देकर जनता को देवनागरी के महत्व से परिचित कराया करते थे। अपनी इस धुन के कारण जनता आपको ‘देवनागरीप्रचारानन्द‘ और ‘हिन्दी का सुकरात‘ तक कहती थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि आपने ‘काशी नागरी प्रचारिणी सभा‘ की स्थापना (16 जुलाई सन् 1893) से पूर्व ही सन् 1892 में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का सम्पादक एवं प्रकाशन करके हिन्दी-प्रचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यहां तक कि आपके इस कार्य में बिहार के श्री अयोध्याप्रसाद खत्री ने भी अपना योगदान दिया था।

हिन्दी के प्रथम उपन्यास के रचयिता

पंडित गौरीदत्त ने जहां देवनागरी लिपि के प्रचार तथा प्रसार के लिए इतने ग्रन्थ लिखे और अनेक पत्र-पत्रिकाएं सम्पादित कीं वहां अपने सन १८७० में ‘देवरानी जेठानी की कहानी’ नामक एक उपन्यास भी लिखा। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने हिन्दी गद्य-लेखन सन् 1873 में प्रारंभ किया था। पंडित गौरीदत्त के इस उपन्यास का प्रकाशन सन् 1870 में हुआ था। इससे पूर्व हिन्दी-गद्य में सैयद इंशा अल्ला खाँ की ‘रानी केतकी की कहानी‘ (सन् 1800 के आस-पास) नामक पुस्तक ही थी। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हिन्दी का पहला उपन्यास ‘देवरानी जेठानी की कहानी‘ ही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी के इतिहासकारों के अग्रणी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तक ने इसकी उपेक्षा करके पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी की ‘भाग्यवती‘ (प्रकाशन-वर्ष सन् 1877) लाला श्रीनिवासदास की ‘परीक्षा गुरु‘ (प्रकाशन-वर्ष सन् 1882) नामक पुस्तकों को अपने ‘हिंदी साहित्य की इतिहास‘ नामक ग्रन्थ में क्रमशः ‘हिन्दी का पहला सामाजिक उपन्यास’ और ‘अंग्रेजी ढंग का पहला हिन्दी उपन्यास‘ माना है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि इस उपन्यास के प्रकाशन पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर ने ‘सौ रुपए‘ का पुरस्कार भी प्रदान किया था। आपके द्वारा अनूदित ‘गिरिजा‘ (1904) नामक एक और उपन्यास भी उल्लेखनीय है।

पंडित गौरीदत्त जी जहां अच्छे गद्य-लेखक थे वहां खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में भी आपकी प्रतिभा अद्भुत थी। इसका सुपुष्ट प्रमाण आपके ‘देवरानी जेठानी की कहानी‘ नामक उपन्यास की भूमिका के अन्त में दिए गए उस पद्य से मिल जाता है जो आपने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर द्वारा पुरस्कार प्राप्त होने पर लिखा थाः

दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से।

जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से।

रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं।

बना अपनी पुस्तक में लेवें वहीं।

दया से कृपा से क्षमा रीति से।

छिपावें बुरों को भले प्रीति से ॥

इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि गद्य-लेखन और पद्य-लेखन दोनों ही क्षेत्रों में पंडित गौरीदत्त का नाम सर्वथा अग्रणी और अनन्य है। यह प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के कुछ विवेकी अध्येताओं का ध्यान गौरीदत्त जी की इस प्रतिभा की ओर गया है और यह भ्रम अब धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है कि हिन्दी का प्रथम उपन्यास ‘भाग्यवती’ और ‘परीक्षा गुरु‘ न होकर ‘देवरानी-जेठानी की कहानी‘ ही है। इस उपन्यास का प्रकाशन सर्वप्रथम सन् 1870 में मेरठ के ‘जियाई छापेखाने‘ में लीथो-पद्धति से हुआ था और इसकी प्रति अब भी ‘नेशनल लायब्रेरी कलकत्ता‘ में सुरक्षित है। इस उपन्यास का पुनर्प्रकाशन अब पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और ‘समीक्षा‘ नामक शोध-पत्रिका के सम्पादक डॉ॰ गोपाल राय ने करके वास्तव में एक अभिनन्दनीय कार्य किया है।