■ डॉ. सम्राट् सुधा

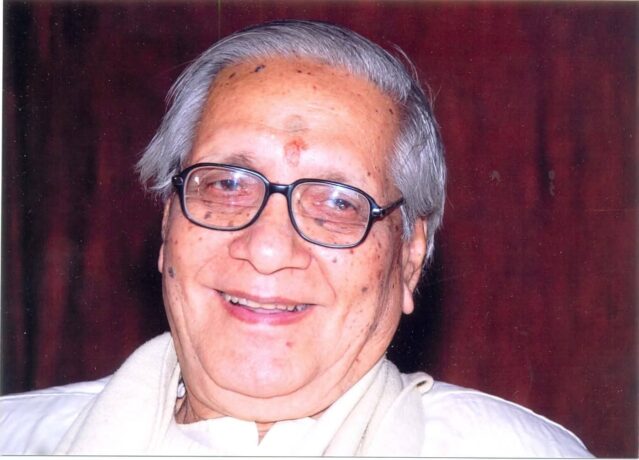

मेरा यह सौभाग्य रहा कि प्रगतिवादी काव्य के स्तंभ-कवि त्रिलोचन से मैं जीवन में तीन बार मिल सका। इनमें 28 अक्टूबर, 2001 की भेंट तो नितान्त औपचारिक ही थी, जब रुड़की की एक संस्था के निवेदन पर मैं उन्हें लेने ज्वालापुर ( हरिद्वार ) गया था।

फिर ,जून 2005 से पूर्व मेरा मुम्बई जाना हुआ ,तो वहाँ के एकाधिक साहित्यकारों और उस समय की एक प्रतिष्ठित पत्रिका बराबर के सम्पादक की सूचना के अनुसार त्रिलोचन का देहावसान हो चुका है, यह ज्ञात हुआ , जो असत्य था। बराबर के सम्पादक से मैंने कहा कि मैं ज्वालापुर जाकर त्रिलोचन पर एक लेख तैयार करता हूँ। वह लेख बाद में बराबर पत्रिका में कवर-स्टोरी के रूप में छपा और हिन्दी के अनेक स्वनामधन्य साहित्यकारों को यह पता चला कि जिन त्रिलोचन को वे दिवंगत मान चुके हैं , वे मात्र अस्वस्थ हैं।

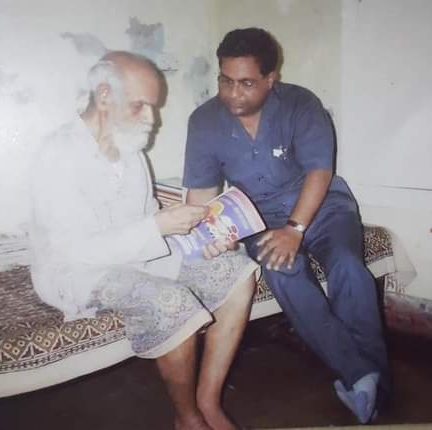

ऊपर्युक्त पत्रिका मैंने 27 जून 2005 को ज्वालापुर जाकर त्रिलोचन को भेंट की ,तो वे मुसकाये ! यह भेंट एक प्रमुख समाचारपत्र में सचित्र प्रकाशित हुई , शायद उसी को देख आईआईटी रुड़की ने 14 सितम्बर ,2005 को जब अपने हिंदी दिवस समारोह में त्रिलोचन को बुलाया ,तो उन्हें लाने का उत्तदायित्व मुझे दिया। मेरे लगभग आधा दर्जन लेख त्रिलोचन के जीवित रहते व इतने ही उनके बाद छपे।

समीक्षकों की राय में त्रिलोचन द्वारा रचित कुल सोनेट्स की संख्या स्पेंसर ,मिल्टन और शेक्सपियर द्वारा रचित कुल सोनेट्स की संख्या से भी अधिक है।

त्रिलोचन के गद्य एवं पद्य में रचित विपुल साहित्य से सभी परिचित हैं, परन्तु मैं भाषा और साहित्य को लेकर उनके विचारों की यहाँ लिखना चाहूँगा ,जो उनसे विविध साक्षत्कारों में मुझे मिले।

किताबों से नहीं मिलते भाषाई मानक

त्रिलोचन की मान्यता थी कि भाषा चाहे जो भी हो , उसके आदर्श- मानक किताबों से निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं। उनके अनुसार भाषा का वास्तविक उद्गम और विकास जानने के लिए अनपढ़ लोगों के मध्य जाना और उनकी भाषा या बोलियों का सूक्ष्मता से अनुशीलन करना होगा । उन्होंने कहा कि आप यदि समृद्ध भाषा की बात करते हैं, तो जान लीजिये कि ऐसी भाषा केवल बोली जाती है, लिखी नहीं।शब्दों को उनके जन प्रचलित रूप में ज्यों का त्यों लिख देना असंभव है !उनकी मान्यता थी कि आम जनता में बोले जाने वाली भाषा या बोली को बेवज़ह साहित्यिक बनाने की कवायद हमें छोड़ देनी चाहिए और लेखन में सहज रूप से बोले जाने वाले शब्दों को स्वीकार करना चाहिए।

जो शब्द उतरे वही लिखो

अपनी लेखकीय भाषा में विविध बोलियों के शब्दों की बात उन्होंने स्वीकार की थी और उसे यह कहकर उचित ठहराया था कि यह सम्मिश्रण सायास नहीं है। उन्होंने एक बार कहा कि सर्जन के समय जो शब्द मेरे अवचेतन से मेरे भावों की पूर्ण महक लिए हुए आता है, मैं वही कागज पर उतार देता हूँ। शब्दों को उसकी बोली या उपभाषा के अनुरूप ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं कि कतिपय मान्यताओं के कारण मैं ऐसा कर पाने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया हूँ ।

सॉनेट का हिन्दीकरण एक योग्यता

हिन्दी का साहित्यकार होते हुए भी उन्होंने अंगरेजी के सॉनेट की भांति जो सॉनेट्स हिन्दी में रचे ,उन पर अनेक समीक्षकों ने आपत्ति की, परन्तु त्रिलोचन का कहना था कि अंगरेजी साहित्य के अध्ययन – मनन के कारण उनकी काव्य- यात्रा में सॉनेट्स हैं । उनके अनुसार स्वयं केदार नाथ सिंह ने यह स्वीकारा है कि उनकी सॉनेट पर कहा- सुना तो बहुत गया है , परंतु इस तथ्य की और ध्यान कम दिया गया कि सॉनेट जैसे विजातीय काव्य रूप को हिन्दी भाषा की सहज लय और संगीत में यूँ भी ढाला जा सकता है।

गुट से ना जोड़ें साहित्यकार को

साहित्यकार को किसी एक सांचे या खांचे में रखकर देखे जाने के त्रिलोचन हिमायती नहीं थे , लेकिन साहित्यकार के सर्जन में किसी एक विषय- विशेष के बाहुल्य के आधार पर उसे किसी एक बिन्दू के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की परंपरा के दृष्टिगत उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे स्वयं भी ऐसी परम्परा से बच नहीं पाये । अपने प्रगतिवाद को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था- एक बात मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि मेरा प्रगतिवाद नितांत मार्क्सवाद से अनुप्राणित नहीं है ! मैंने भारतीय परिवेशानुसार अपनी कविताओं के विषय और उनके स्वर निर्धारित किये हैं।

आत्मपरकता नहीं है आत्मग्रस्तता

त्रिलोचन की अनेक रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में उन पर आत्मग्रस्तता के आरोप लगे। उनकी मान्यता इसके विपरीत थी , उन्होंने एक बार कहा- मेरे प्रतिनिधि काव्य- संग्रह में लिखित डॉ. केदार नाथ सिंह की भूमिका से आप इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। उन्होंने लिखा है- त्रिलोचन की आत्मपरक कविताएं किसी भी स्तर पर आत्मग्रस्त नहीं हैं ! त्रिलोचन के अनुसार दरअसल अपने आत्म के प्रति उनकी दृष्टि अत्यंत निर्मम है, इसलिए अनेक समीक्षक उनकी आत्मपरकता को आत्मग्रस्तता मानने की भूल कर जाते हैं।

अधिकाधिक साहित्य पढ़ें युवा

त्रिलोचन ने युवा लेखकों के लिए एक साक्षात्कार में कहा था – युवा लेखक भले ही अपने लेखन का माध्यम किसी एक भाषा- विशेष को बनाएं, परंतु अध्ययन वे अधिकाधिक भाषाओँ के साहित्य का करें।पढने की कोई सीमा नहीं है और लेखक को तो पढ़ने के लिए सदैव आतुर और सचेत रहना चाहिये !

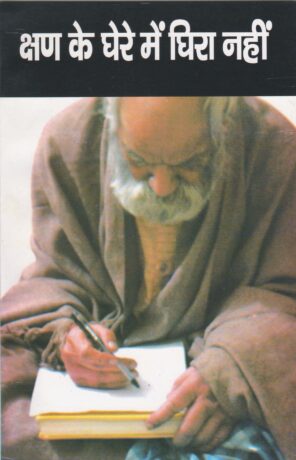

देवराज और अमन के सम्पादन में प्रकाशित श्रद्धांजलि के रूप में यह पुस्तक, जो त्रिलोचन शास्त्री की मृत्यु के दस दिन के भीतर प्रकाशित हो गयी थी।