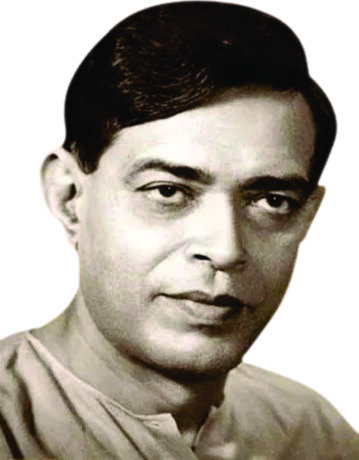

गीतकार इन्द्रदेव भारती ने, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के ग्राम लालपुर के संभ्रांत किसान पंडित अनूपदत्त शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र मास्टर चिरंजीलाल शर्मा के कनिष्ठ पुत्र रत्न के रूप में 4 नवंबर 1945 को जन्म लिया। आपकी मातु श्री श्रीमती रक्षा देवी जी सीधी-सादी धर्म परायण महिला थीं। तख़्ती, बुतका, कलम और हिंदंी का ‘‘क़ायदा’’ पढ़ते हुए आपने एमए ;हिंदीद्ध, साहित्य रत्न ;हिंदीद्ध, बीएड, आईजीडी बंबई की कला परीक्षा जैसी शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त कीं। 1961 में हाईस्कूल में पढ़ते-पढ़ते तुकबंदियों में बात कहने की आपकी अभिरुचि, आपको पैरोडी लिखने तक ले गई। आपके पिताश्री के प्राथमिक शिष्य रहे जिन्हें हिंदी ग़ज़ल सम्राट ‘‘दुष्यंत कुमार’’ के नाम से दुनिया जानती है, एक दिन अपने प्राथमिक गुरु जी से मिलने जब नजीबाबाद आए तो उन्होंने पैरोडी लिख रहे इन्द्रदेव शर्मा के अंदर पनप रहे ‘‘कवि’’ को पहचान इन्हें पैरोडी लिखना छोड़, कविता लिखने के लिए प्रेरित किया और समय-समय पर आते-जाते इनका समुचित मार्गदर्शन किया। 1965 में लायन्स क्लब नजीबाबाद के मंच पर आपने जनपदीय कवियों, हुक्का बिजनौरी, मुच्छड़ बिजनौरी, दीप मुरादाबादी, अशोक मधुप, विजय वीर त्यागी, राधेकृष्ण बुंध, कमलेश सारथी, चन्द्रशेखर शर्मा, अनिरुद्ध शेरकोटी, भानू प्रकाश धामपुरी जैसे कवियों के सान्निध्य में रहते अपनी पहली कविता मंच से पढ़ी। कलम चलने लगी, काग़ज़ रंगने लगे, कविता उगने लगी, कवि गोष्ठियाँ सजने लगीं और कवि सम्मेलन मिलने लगे। हास्य कवि ‘‘भौंपू मुजफ्फरनगरी’’ ने आपको उपनाम दिया ‘‘देव भारती’’। इसी नाम से आपने 1992 तक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में खूब प्रशस्तियाँ बटोरीं। तत्कालीन सभी शीर्षस्थ मंचीय कवि- कवियत्रियों के साथ आपने खूब मंच सांझा किए। 1968 में आपकी नियुक्ति स्थानीय मूर्ति देवी सरस्वती इंटर काॅलेज में ‘‘कला-अध्यापक’’ के रूप में हो गई। शिक्षण कार्य और सृजन साधना के चलते आप 1973 में कविराज दीप मुरादाबादी की ज्येष्ठ पुत्रीरत्न ज्योत्स्ना के साथ परिणय सूत्र में बंधे। कवि श्वसुर और कवि पत्नी के सामिप्य से आपको जो ऊर्जा मिली, उसके चलते आपकी असंख्य रचनाएं एक संदूक, और अनेक थैलों के साथ संजोकर रक्खे गए प्रकाशित रचनाओं के अख़बारों में सुरक्षित है जो कि पांडुलिपियों का आकार लेने की तैयारियों में है। कवि सम्मेलन छोड़ चुकने का कारण ‘‘मंचीय भ्रष्टाचार, गंदगी, शबाब और शराब के साथ फूहड़ता का प्रदर्शन’’ बताते हुए आप आज 75 वर्ष की आयु में भी साहित्य सृजन में व्यस्त हैं। 2008 में सेवानिवृत्त हो, मूल नाम ‘‘इन्द्र देव शर्मा’’ और उपनाम ‘‘देव भारती’’ को जोड़ते हुए आप आज ‘‘इन्द्रदेव भारती’’ के नाम से जाने जाते हैं।

अस्थाई विचारों का स्थाई व्यक्तित्व

गीतकार अस्थाई विचारों के स्थाई व्यक्ति हैं। यह बात अजीब जरूर लग रही है मगर सौ प्रतिशत सही है। उनका गीतकार स्थाई है मगर उनके विचार निरंतर गतिमान हैं। ऐसा सभी लोगों के साथ होता है मगर यहां कुछ दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वह सुबह जो सोचते हैं दोपहर होते होते उसमें दरार आने लगती है और रात होते होते लगभग संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। ऐसा खाने से लेकर काम करने तक में होता है। सेवानिवृत्ति के बाद इस आदत में इजाफा ही हुआ है। उदाहरण के लिए उनका यदि आज कोई गीत लिखने का मूड है और उसका मुखड़ा भी सुबह ही मस्तिष्क में आ गया, वह काग़ज़ पर भी उतर गया और दोपहर होते-होते आधा गीत तैयार भी हो गया तब भी वह गीत रात होते-होते पूरा नहीं होगा। जब आप अगले दिन उनसे कल वाले गीत पर चर्चा करेंगे तो आपको कहा जाएगा-‘अरे यार बस शाम को एक दूसरी लाईन दिमाग़ में आ गई और बस पूरी रात उसी में लगा रहा, गीत पूरा होने के बाद ही सोया।’ ऐसा अकसर होता है। जिससे सिद्ध होता है कि गीतकार को नितांत एकांत की दरकार है जो उन्हें रात ही में मिल पाता है। सुबह से लेकर रात तक उनके मन-मस्तिष्क में जो विचार हिलोरे मारते हैं? वह किसी ज्वार-भाटे के समान होते हैं ज्वालामुखी तो रात को ही फूटता है जिसका परिणाम सुबह पता चल पाता है। यही कारण है कि देर रात तक जागना और फिर देर तक सोना उनकी आदत में शामिल हो गया है। जिसका परिणाम उन्हें अनिद्रा और पेट में बनने वाली गैस के रूप में भुगतना पड़ता है।

न स्थाई शत्रुता न स्थाई मित्रता

गीतकार शत्रुता और मित्रता दोनों के साथ ही जीवन जी रहे हैं। उनका न कोई स्थाई मित्र है और न ही स्थाई शत्रु। जो सुबह मित्र है वही रात तक उनका शत्रु भी बन सकता है और फिर वही अगले दिन मित्र भी। उनका अपना एक सीमित दायरा है। उनकी आभासी मित्रों की सूची पांच हज़ार से घटकर पांच सौ रह गई है। वास्तविक मित्र तो उंगली पर ही गिने जा सकते हैं, जिनमें साहित्यकार और असाहित्यकार दोनों ही हैं। साहित्यकार मित्रों की हर पंक्ति पर ध्यान रखने की उनकी आदत प्रतिदिन नए शत्रु और मित्र बनाने का काम करती है। उनकी बहस गीत-अगीत से होती हुई कब व्यक्तिगत हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चल पाता है और जब पता चलता है तब तक मित्र शत्रु हो चुका होता है और शत्रु मित्र बन चुका होता है।

नहीं जाता चटोरापन

चटोरेपन की तो हद ही समझो। रायपुर अड्डे पर खड़े होने वाले ठेले की मूंग की दाल और दीवान की पकौड़ी में उनकी जैसे जान बसती है। मजाक-मजाक में भी ये दोनों चीज़ें सामने आ जाती हैं। दही-भल्ले, पानी के बतासे, इडली-डोसा और न जाने क्या-क्या सभी का स्वाद यदि एक साथ उन्हें लेना पड़ जाए तो इंकार नहीं है। पेट जितना कम खाने के लिए प्रार्थना करता है जीभ उतना ही अधिक स्वाद लेने के लिए उत्साहित करती है। कम ही खाते हैं मगर जीभ की भी तो माननी पड़ती है। स्वाद के लिए जीभ की मानी गई बात पेट को सजा के रूप में भुगतनी पड़ती है।

सोशल मीडिया के खिलाड़ी

सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक के तो जैसे महारथी हैं। पूरी रात भी जाग सकते हैं और टिप्पणी करते करते किससे क्या शत्रुता मोल ले लें नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी तो लगता है कि आभासी दुनिया ही उनकी वास्तविक दुनिया हो गई है। घर में पत्नी है बेटा और बहू है। इनके अलावा दो प्यारे से पोते-पोती भी हैं मगर जब कभी आभासी दुनिया का क्रोध इन सब पर उतरता है तो अच्छा नहीं लगता। स्वयं भी मानते हैं-‘फेसबुक ठीक नहीं है, बंद करूंगा।’ लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी हिम्मत की भी तो कुछ ही समय बाद फिर हुड़क उठ जाती है और पुनः वही सब।

बिन मांगी राय देने का जुनून

बिन मांगी राय देने में गीतकार का कोई सानी नहीं है। आप यदि मकान बनवा चुके हैं तो एक बार बुलवाकर दिखा दीजिए। राय देते समय न तो वह ध्यान रखेंगे कि आपकी माली हालत क्या है और नहीं उन्हें इस बात का खयाल होगा कि किस निर्माण में कितना समय लगा है। बस वह चालू हो जाएंगे और देखते ही देखते आपका जीना, बाथरूम, किचन, बैडरूम सब बदल जाएंगे। ऊपर से तुर्रा यह कि भाई हमने तो बता दिया आगे तुम्हारी मर्जी मानो या न मानो। इतना ही नहीं हद तो तब हो जाती है जब किसी के मकान के आगे खड़ा बिजली का खंभा उन्हें अखरता है और बिना राय मांगे मकान मालिक से कह देते हैं -‘यह खंभा उखड़वाकर दूसरी तरफ लगवा लो।’ मकान मालिक हैरत से कहता है-‘ऐसा कैसे संभव है?’ तब जवाब होता है-इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिजली विभाग वालों से कहो कि खंभा दूसरी तरफ लगवा दो, बस हो जाएगा।’

समर्पण भी, क्रूरता भी

वह क्रूर हैं मगर समर्पित भी। या यूं कह लीजिए कि उनके समर्पण में भी क्रूरता है। दिल के मरीज हैं, उम्र भी है। आप चाहते हैं कि बैठकर आराम करें मगर नहीं आपके साथ समर्पित भावना से लगे रहेंगे और अपने ही शरीर के साथ क्रूरता करते रहेंगे। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि उनका मूड नहीं है या आप को उनकी बेहद आवश्यकता है वह स्वयं भी जानते हैं किंतु अब उनके आराम का समय है तब आपको स्पष्ट इंकार कर देंगे और आराम करने चले जाएंगे। दूसरे लोगों को वह क्रूर लगेंगे मगर यही उनकी वास्तविक शैली है, यही उनका वास्तविक जीवन है। जिससे खुश हैं रात-रात भर उसके लिए जागेंगे और यदि उसी से नाराजगी है तो एक पल में ही उससे उसके आवश्यक काम के लिए भी ना कह देंगे। उनके इस स्वभाव के जानकार लोग उनकी तारीफ़ या चाटुकारिता कर लाभ उठा लेते हैं और बाद में अनजाना सा व्यवहार करने लगते हैं।

राजनीति के शिकार या शिकारी की राजनीति

साहित्य में राजनीति का उनका खास शौक है, मगर वह स्वयं को राजनीतिज्ञ साहित्यकार नहीं मानते हैं। अपनी जेब से पैसे देकर नई संस्था बनवाने और फिर उस संस्था से अलग हो जाने के बीच में जो घटनाक्रम होता है उसमें कहीं वह राजनीति के शिकार दिखाई देते हैं और कहीं उनकी राजनीति में शिकार दिखाई देता है। ‘न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर’ की भावना प्रदर्शित करते हुए वह भूल जाते हैं कि उनके दोस्त क्यों साथ खड़े थे और शत्रु क्यों शिकार कर रहे थे। ऐसे में हमदर्दों की दुर्दशा और शत्रुओं के आनंद देखने लायक होते हैं। ‘तेरी मेरी उसकी’ बात होती है और इन बातों में जब मेरी बात ही रह जाती है तब वह स्वयं को राजनीति का शिकार मान लेते हैं। और बाद में एहसास होने पर रूठे हुए की तारीफ कर मना भी लेते हैं।

सच्चा हमदर्द

वह सच्चे हमदर्द हैं। यदि उनके किसी परिचित को ऐसी किसी भी वस्तु की आवश्यकता है जो उनके पास है तो देने में एक पल भी नहीं लगाते हैं। यही नहीं वह स्वयं अपने मित्रों की परेशानी में उतने ही परेशान नज़र आते हैं जितना कि वह स्वयं।

गाँव के लिए तरसता मन

वह मूलतः गाँव ही के रहने वाले हैं। उनके पिताश्री दुष्यंत कुमार के प्रारंभिक गुरु भी रहे हैं। परंतु पिता जी समीपस्थ कसबे में बस गए तो गाँव का परिवार अनेक कारणों से दूर होता चला गया। गीतकार के मन में गाँव की टीस अब भी उठती है वह गाँव जाना चाहते हैं मगर डाल से टूटे पत्ते की भांति जुड़ नहीं पाते। गाँव का गंवईपन उन्हें भाता है। गाँव का खाना और चैपालों की बातें उनके गीतों में अनायास नहीं आती बल्कि उनका ग्राम्यप्रेम खींच लाता है। उनके लिखे लोक गीतों में गाँव और गाँव का जीवनदर्शन है।

गीतों में लोक भावना

भारती जी के गीतों में लोक भावना प्रत्येक रूप में नज़र आती है, वह चाहे कथ्य हो अथवा शिल्प। उनकी लोक शैली और लोक के शब्दों का सामंजस्य उनके गीतों को श्रेष्ठता प्रदान करता है। चूंकि लोक उनकी भावना है, उनका अंतःस्थल है, उनकी सोच है और उनका व्यवहार है। वह जितने पुरातनपंथी उतने ही आधुनिक भी हैं। कला के अध्यापक रहे हैं तो उनकी शैली और शिल्प में रेखाओं की भांति सधापन है। आड़ी तिरछी रेखाओं में जितनी महारत हासिल है उतना ही सीधी रेखाओं की भांति स्वीकार्यपन भी उनमें स्पष्ट नज़र आता है। रंगों के चितेरे हैं, प्रतिदिन अलग रंग के वस्त्र धारण करना उनकी प्रवृत्ति में शामिल है। यही सारे तत्व आधुनिकता में लिखे गए लोक गीतों को गेय और रोचक बना देते हैं। उनके गीतों में देशज शब्दों की भरमार है जिन्हें समझने में कतई परेशानी नहीं होती है। उनके शब्द चूंकि लोक के शब्द हैं तो बात भी लोक की ही करते हैं। प्रकृति और खेती-किसानी के साथ-साथ दहलीज़ और दालान की बात करते हैं जो अब लुप्त होती जा रही है। पुरवैया , दाता तोसे, अंगारे, अबकै, सनाका उगालै , तमाचै, पीपल, पिलखन, बरगद, अमुवा, नीम, छैया, दहकाय, मुच्छै, आवै, जावै, गरजै, रिरियाय, हरिया, बुधिया, रोवै, धनिया, रधिया, मुनिया, मुनिया आदि न जानें कितने ही ऐसे शब्दों का प्रयोग भारती जी के गीतों में प्रायः देखने को मिल जाएगा।

राष्ट्रभक्ति को व्यक्त करने के लिए जब आल्हा की तर्ज पर देशगान की रचना करते हैं तो उसी में खो जाते हैं। देखें-

दोहा

तीन लोक नौ खंड मैं, ऐसो देश न पाय।

धन-धन भारत-भारती, गाऊँ शीश नवाय।।

धन-धन भारत देश हमारो, तीन लोक मैं ऐसा नाय।

धन-धन भारत माता हमरी, जाकै गीत शहीदन गाय।।

धन-धन अपना अमर तिरंगा, नीले नभ लौ जो लहराय।

धन-धन जन, गण, मन अधिनायक, जाको कंठ करोड़ों गाय।।

धन-धन हर एक भारतवासी, जानै जन्म यहाँ पै पाय।

धन-धन कलमें उन कवियन की, जानै इसके गीत लिखाय।।

धन-धन वीर सपूती माता, जानै ऐसा पूत जनाय।

धन-धन ऐसी वीर जवानी, हँस-हँस अपना शीश कटाय।।

धन-धन अपना धवल हिमालय, जो भारत का भाल कहाय।

धन-धन हिंद महासागर जी, जो माता के चरण धुलाय।।

धन-धन झर-झर झरते झरने, मीठा-मीठा जल पिलवाय।

धन-धन अमृत जैसा पानी, पावन नदियाँ रही लुटाय।।

धन-धन चंदन माटी अपनी, जाकि सोनी गंध सुहाय।

धन-धन अपनी पुरवैया जी, तन-मन शीतल जो कर जाय।।

धन-धन अपने खेत सुभागे, सोने जैसी फसल उगाय।

धन-धन इन खेतन के राजा, जन-जन की जो भूख मिटाय।।

धन-धन आरती और अजानें, गुरुवाणी के शब्द सुनाय।

धन-धन सिक्ख, मुसलमाँ, हिन्दू, क्रिस्तानी जो एक कहाय।।

इसी प्रकार गर्मी से बेहाल होकर भी वह आल्हा की तर्ज पर गर्मी के लोक गीत की रचना करते हैं। देखें-

दोहा

दाता तोसे कर रही, यह घरा मुनहार।

अंगारे बरसाओ ना, बरसा दो जलधार।।

अरे अबकै गर्मी कैसी आ गई, ऐसी गर्मी देखी नाय।

दिन दहकै है, रात है सुलेगे, जनता पड़ी सनाका खाय।।

अंबर आग उगालै भैया, हवा मुखी देवै झुलसाय।

मौसम मारै गरम तमाचै, धरती सुलगी-सुलगी जाय।।

पीपल, पिलखन, बरगद, अमुवा, नीम की छैया दे दहकाय।

नदिया, पोखर, ताल, तलैया, कुइया रानी सूखी जाय।।

सूखे जानै कितने देखे, सूखा ऐसो देखो नाय।

चैन मिलै ना दिन मैं रामा, रातों अँखियन नींद न आय।।

अबकै जानै कौन-सी ग़लती, दाता हमसै हो गई हाय।

मन्नत कर-कर करकै हारे, पर जुल्मी तू बाज आय।।

उधर अकड़ के बैठा बदरा, मुच्छै नीची करता नाय।

इधर रुठ के बैठी बदरी, सियाणी मान कै देवै नाय।।

जहाँ तलक भी आँखैं फोड़ैं, खेताँ वहीं तलक फट जाय।

फटी पड़ी छाती रानी की, राजा का दिल फट-फट जाय।।

हरिया रोवै, बुधिया रोवै, जुम्मन, होरी रये रिरियाय।

धनिया, रधिया, मुनिया, मुनिया, छाती पीट-पीट रह जाय।।

काला मेघा आवै, जावै, गरजै लेकिन बरसै नाय।

सकल दिखायै, अर उड़ जावै, जानै कौन नगर बरसाय।।

हाथन नाव लियै काग़ज़ की, बच्चन बैठे आस लगाय।

अब तो रिमझिम जल बरसादे, सबका धीरज टूटा जाय।।

नून, मिरच घी, दाल न आटा, फाके सै बुढ़िया मर जाय।

बुड्ढा बुक्का फाड़ कै रावै, बुढ़िया बिन, लै मुझै उठाय।।

जंतर, मंतर, जादू, टोना, और कथा भी ली करवाय।

लेकिन राम, रमैया, अल्लाह, गौड़, गुरु भी सुनै हैं नाय।।

गाँव की याद करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, जिसमें न तो कोई बनावट है और गीत गाते-गाते लगता है कि उसमें कोई बुनावट भी नहीं है। उनकी पीड़ा हर उस व्यक्ति को अपनी सी लगने लगती है जिसे अपने गाँव की याद आती है। देखें गीत –

याद बड़े ही, आए गाँव की, गुर्रक-गूँ के दिन।

वो ठेठ गाँव की बोली भैया, बुर्रक-बूँ के दिन।।

वो दिन भी, क्या दिन थे भैया, गाँव में सस्ते के।

वो शाला के तप्पड़, तख्ती, बुतका, बस्ते के।

वो खेतों की डौल व बटिया, कच्चे रस्ते के।

वो बूढ़ों से मिली दुआ, और उन्हें नमस्ते के।

वो कोल्हू में पिरता गन्ना, पुर्रक-पूँ के दिन।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारती जी सुहृदय, सरल, हितैषी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। नगरीय जीवन जीते हुए गाँव को नहीं भूले हैं यही कारण है कि भारती जी के गीतों में गाँव स्पष्ट दिखाई देता है। भारती जी का लोक सबका लोक है और उनके शब्द लोक के शब्द हैं यही कारण है कि उनके गीत लोक के गीत बन गए हैं।

संदर्भ

1. भारती जी से लंबी बात-चीत

2. भारती जी के अप्रकाशित व प्रकाशित गीत

3. भारती जी के साथ बिताए गए क्षण।

लेखक – अमन कुमर